一冊読み終わったので感想を綴りたいと思います。

今日ご紹介する本はこちら。

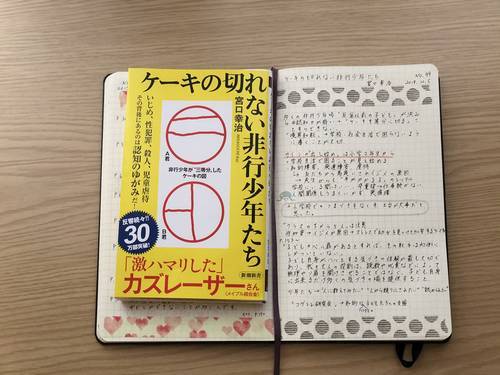

宮口幸治さん著書「ケーキの切れない非行少年たち」です。

インスタでよく見かけて気になっていた本

こちらの本、インスタでもよく見かけていた本で、

タイトルがとてもインパクトがあり気になっていました。

昨今の凶悪な事件や、目をつぶりたくなるような悲しいニュース。

この事件の根本や原因、そして、わが子が加害者になってしまわないか。

そんな嫌な想像を巡らせてしまうのも事実。

せめて自分の子を加害者にしないよう、育て上げたいという気持ちが強いです。

親なら一度はそう思うのではないでしょうか?

もし、あの加害者が自分の子だったら?

被害者が自分の子だったら?

胸が張り裂けそうになります。

「ケーキの切れない非行少年たち」の本の内容

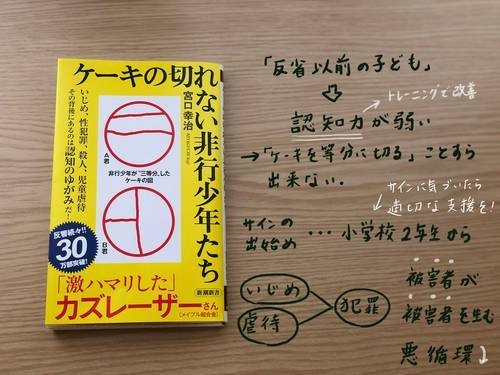

児童精神科医である筆者は、多くの非行少年たちと出会う中で、

「反省以前の子ども」が沢山いるという事実に気づく。

少年院には、認知力が弱く、「ケーキを当分に切る」ということすら出来ない非行少年が大勢いたが、問題の根深さは普通の学校でも同じなのだ。

人口の十数%いるとされる「境界知能」の人々に焦点を当て、

困っている彼らを学校・社会生活で困らないように導く超実践的なメゾットを公開する。

気づかれない子どもたち

この本で言っていることは、犯罪者の生活歴を辿ると、ある共通点があったという。

それは「認知のゆがみ」

明らかな知的障害があれば、それは支援が受けられるが、知的障害にも属さない、

境界線ぎりぎりの子たちがいるという事実。

そんな子たちは、気づかれることがなく、教室の中でいわゆる「問題児」としてみられる。

大概そんな子は「いじめ」または親からは育てにくい子として「虐待」を受け、

被害者だった子は更に、コミュニケーションもうまくとれなくなり、社会でも適用できず働けず、事件を起こしてしまうというケースが多いという。

正に被害者が被害者を生む悪循環の構図。

じゃあ、どうすれば被害者を出さずに済むのか?

それはサインに気づくことだそうだ。

だいたいサインの出始めは小学校2年生頃からだという。

サインの一例

・感情コントロールが苦手ですぐカッとなる

・人とのコミュニケーションがうまくいかない

・集団行動ができない

・忘れ物が多い

・集中できない

・勉強のやる気がない

・やりたくないことをしない

・嘘をつく

・人のせいにする

・じっと座っていられない

・身体の使い方が不器用

・自信がない

・先生の注意を聞けない

・その場に応じた対応ができない

・嫌なことから逃げる

・漢字がなかなか覚えられない

・計算が苦手

これらのサインを小中学校から出し続けていたようです。

これらのサインに気づき、学習の基礎となる「認知機能」を向上させることが大事なんだとか。

そんな子どもたちのために著者は「コグトレ」というトレーニングを編み出したそうです。

「ケーキの切れない非行少年たち」の本を読んで

どうしてこんな事件ばかり起こるんだろうと、

悲しい気持ちばかりになってしまいますが、

根底はやはり、土台を作る時期から始まっていたのかなと感じました。

基礎がしっかりできていないと、何も形成されません。

のびのびと育ってくれればいいやと思っていたけれど、ある程度の土台作りを親が支援する必要があるなと感じました。

そして自己肯定感を高めることも大事。

少年たちは少年院の中で人に教える時イキイキとしていたそうです。

やっぱり彼らも人に認められたい。教えたい。そんな気持ちが強いようです。

社会という集団生活の構造上どうしても人と比べ、

劣等感を生みやすい環境です。

その子にあった支援が出来るよう、

周りの人が意識がけ、家庭でできることは家庭で支援して、

その子が社会で生きやすいようになれば、

こういった悲しい事件は減るのではないのかなと思いました。

こうしたことに気づく親が少しでも増えればいいなと思います。

大概そういったことに気づかない、おかしい?と思わず時が経った時には手遅れだったというケースも多いみたいです。

幼少期の土台が大事と。

私の育児の根底は土台作りを大事にしようでした。

この先もこういった事件はどんどん増えて行く気がします。

まずは自分の子を加害者にしないように、

子どもとしっかり向き合いたいなと思いました。

引用文は全て宮口幸治さん著書「ケーキの切れない非行少年たち」新潮新書より

★過去に読んだ関連書籍★

最後まで読んでいただきありがとうございました。