一冊読み終わったので感想を綴りたいと思います。

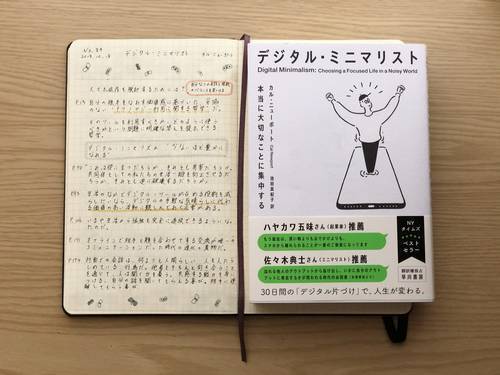

今日ご紹介する本はこちら。

カル・ニューポート著「デジタル・ミニマリスト」です。

- 「デジタル・ミニマリスト」の本の構成

- みんなきっとこのままじゃいけないって自覚している

- デジタル・ミニマリズムとは“少ないほど豊かになれる”

- 気晴らしに代わる高い価値を見つける必要がある

- オンラインを脱け出してオフラインで対話しよう

- おわりに

「デジタル・ミニマリスト」の本の構成

情報の見逃しを怖れず、

大切なことを大切にできる思考法=実践法。

1600人超を対象に行った集団実験から導き出されたメゾット

30日間の「デジタル片づけ」を実行し、

あなたもデジタル・ミニマリストになろう。

スマホ依存の正体

デジタル・ミニマリズム

デジタル片づけ

一人で過ごす時間をもとう

“いいね”をしない

趣味を取り戻そう

SNSアプリを全部消そう

みんなきっとこのままじゃいけないって自覚している

これまで様々なスマホ依存に関する本を読んできては、

ハッとしての繰り返しでした。

「このままじゃ何かいけない」そんな違和感を常に持ちながら、

少しでもこの依存を直したいという気持ちだけはあるのです。

もはやデジタルが1人歩きをして、

人間をどんどん支配しているような気さえします。

このままじゃ、

私の人生、睡眠と、スマホを見ている時間で終わってしまうんじゃないかという危惧があるのです。

そんな人生はまっぴらごめんだ。

そう思い、少しでも努力しよう。そんな気持ちで読みました。

デジタル・ミニマリズムとは“少ないほど豊かになれる”

著者がもっとも伝えたかったことはこれかなと思いました。

P13~

デジタルツールは使わずにいられなくなるように設計されている。

しかもその行為依存を助長する文化的な圧力はすさまじく、

小手先の対処法ではとうてい歯が立たない。

この問題を追及した結果、私は次のような結論に達した。

必要なのは、自分の根本をなおす価値観に基づいた、

どのツールを利用すべきか、どのように使うべきかという問題に明確な答えを提示できる哲学。

何気に使っている、SNSやアプリ、私たちは「どのように使うか」の明確なルールを自分で決めているだろうか?

私はこれを読んだ時、明確な答えがないことに気づかされた。

9月から新しく始めたnote

ちょっとした好奇心で始めてみた。

けれどSNSは最初はちょっとした好奇心からが全て始まりだった。

それが今や毎日何十回とアクセスしてしまっている。

それはきっと明確な目的がないからだ。

この答えが出てないのに、ただなんとなくでやるのは、「危険だ」と思ったため、

私はあっさりnoteを退会した。

noteの世界もそれはそれなりに凄く素敵な世界だと思った。

けれど私はやっぱり一番ブログを育てたいという気持ちが強い。

あれもこれも手を出し過ぎるとキャパオーバーになることが想像できた。

ブログ、Twitter、インスタグラム、これ以上増やしては更にスマホにかじりつく時間を増やすことになるのではないか。愕然とした。

気晴らしに代わる高い価値を見つける必要がある

ついつい見てしまうスマホ。

特に育児中の人は、それが気晴らしになっている人が多い。

それは、孤独への緩和剤になるからだ。

P126~

いまや生活から孤独を完全に追放できるようになったのだ。

私自身がそうだから、ついつい見てしまう人の気持ちが分かる。

P93~

生活のなかでデジタル・ツールが占める役割を減らしたいなら、デジタルの手軽な気晴らしに代わる価値の高い活動に親しんでおく必要がある。

目の前の子どもが一番大切なのに、一日の中で特に記憶にも残らない溢れる情報を優先してしまう自分。

子どもとの時間が何よりも価値の高い時間だということをもう一度自覚しなければと思った。

そして自分のこのオフラインの生活をもっと充実させなければ。

私たちの脳は、何千年前から変わっていないのに、今は情報の量は変わってしまった。

脳はキャパオーバーなのだ。

オンラインを脱け出してオフラインで対話しよう

やっぱり私たちは動物だから、五感を使って人と交流をした方がはるかにいいことを自覚している。

人と人が会うことは、傷つくこともあるし、嫌なこともある。

けれどもやっぱりそれでもそれが一番人間らしいと思うのだ。

P174~

対面での会話は、何よりも人間らしい

人を人たらしめている 行為だ。

他者ときちんと向き合うことを通じて、人は聞く力を養う。

共感する能力を身につける。

自分の話を聞いてもらえる喜び。

相手に理解してもらえる喜び。

私はもっと人と会おう。そんな風に思った。

少しずつ自分なりに行動し始めています。

おわりに

邦訳の本だったので、少し読みづらさもあり時間はかかりましたが、

所々に心に突き刺さる言葉がたくさんつまった本書だった。

解説は、あの「ぼくたちにもうモノは必要ない」の佐々木典士さん。

この解説を読むだけでも気づきがあります。

最後にシェアしたいと思います。

何より大事なことは、自分でデジタル・ツールにどの程度関わるか自分で選ぶこと。

有名なミニマリストの生活をなぞるだけなら、広告に踊らされてモノを買うのとまったく変わらない。

本書でもこう述べられている。

「デジタル・ミニマリズムの有効性を支えているのは、利用するツール類を意識的に選択できる行為そのものが幸福感につながるという事実だ」

本書でアドバイスされているようなデジタル・ミニマリズムの方法は参考になるだろう。

しかし、その方法を鵜呑みにするなら、有効だとしても幸福感は高まらないだろう。

どの程度デジタル・ツールに関わるかは人によって最適な濃淡があるはずだ。

さまざまな選択肢があるが、デメリットとメリットを試行錯誤した上で、自分にはこれがぴったりだ―――目指すべきはそんな境地である。

これを読んでくれた人が、少しでもデジタルツールと向き合ってくれると嬉しいです。

引用文は全て、カル・ニューポート著者「デジタル・ミニマリスト」(早川書房)より

最後まで読んでいただきありがとうございました。

★過去に読んだ関連書籍★