一冊読み終わったので感想を綴りたいと思います。

今日ご紹介する本はこちら。

平野啓一郎さん著書「本の読み方」です。

マチネの終わりにを読んで著者の別の本を読んでみることに

この本を読んだきっかけは、「マチネの終わりに」を読んで、

凄くいい小説だったので、

同じ著者の別の本を読んでみたくなったのがきっかけです。

別の本「ある男」は今図書館で予約中です。

そんな著者の、「本の読み方」について詳しく書かれたのが、本書です。

ちまたでは、「速読本」があったり、早く本をたくさん読む方法の本が出回っている中、著者は、「スロー・リーディング」を推奨しています。

読書はゆっくり時間をかけさえすれば、楽しい

速読のあとに残るものは、単に読んだという事実だけですが、

著者はスローリーディングの後に残るものはこうだと言います。

得をする読書、損をしないための読書

私自身、多読をするようになって、若干本を読むのが早くなったような気がします。

けれども、残っているものは、読んだという事実。

その言葉に何となく、私もそうかも!!!と思い当たる節が。

特に、ビジネス書や実用書、最近の流行りの本はとても読みやすく、スラスラ読めるんですよね。

味わって読むというより、自分にとって為になるものはないか?とイソイソと読む感じ。

今でこそ、

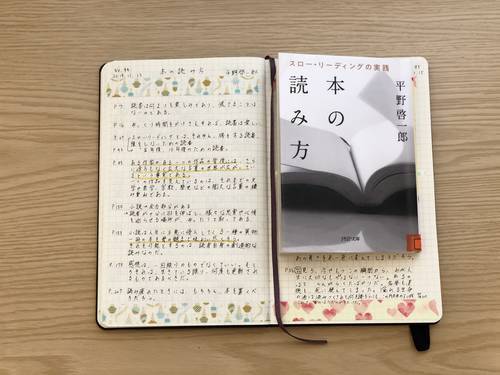

読書ノートをとっているおかげでその本の何となくの内容を覚えておくことは可能になりましたが、

このノートがなかったらすっかり忘れてしまっていることだと思います。

小説を読むとなると、そうはいかず、

じっくりじっくり読む事が大事になります。

じっくり読まないと話の前後が分からなくなってしまうからです。

読書を今よりも楽しいものにしたいと思うなら、まずそうした、書き手の仕掛けや工夫を見落とさないというところから始めなければならない。

作家のタイプによりますが、ここまで気をつかっているのか!!というほど、細かい仕掛けをいくつもしのばせているそうです。

その仕掛けに気づくにはじっくり読む必要があるというわけですね。

「量」の読書から「質」の読書へ

私たちは、数十年前に比べて、はるかに容易に、はるかに多くの本を入手できるようになった。しかし、そのおかげで、私たちはかつての人間よりも知的な生活を送っていると言うことができるだろうか?

どうも、そうでもなさそうである。

最近思うことは、読書でも限らず、とにかく情報が多いということ。

SNSのチェック、ブログのチェック、更に読書。

毎日毎日あらゆる情報に埋もれている自覚があります。

立ち止まってゆっくりゆっくりその文章をかみしめる時間。

考察する時間が圧倒的にないと思うのです。

図書館本も予約しすぎているし、気になる本があるとつい買ってしまうのです。

これからも、おそらくは今以上に大量の情報に囲まれながら生活してゆくことだろう。私たちは、そのすべてを網羅する必要はないし、すべてを網羅することは不可能である。

この本を読んでもう少し、じっくり味わう読書をしたいと思うようになってきました。

おわりに

一時期は本をたくさん読めることに喜びを感じていましたが、これからは「質」を大事にして、じっくり味わう読書をしたいなと思います。

来年は「量」より「質」を心掛けたい。

ゆっくり何かを味わうことを最近できていません。

季節柄せわしなく、急ぎ足になり気味なので、ゆっくり、ゆくっり本を味わいたいなと改めて思いました。

この本の後半は、名著の引用文とともに、著者の本の読み方が紹介されています。

普段一人で読んでいては分からない、作者の意図や、これは何のことを言っているのか?国語の授業とはまた違う、新たな発見の授業を授けさせてもらった。そんな気持ちになりました。

最近読んだ「金閣寺」や、過去に読んだ「こころ」も出てきて、嬉しかったです。

小説も読み方を変えると見方も変わるんだなと新たな発見です。

これからはたくさん小説を読もうと思っているので、じっくりゆっくり味わいながら読書をしていきたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。